RocketQueen HISTORY(TRUE) 2005 / "Album[GROUND ZERO] Recording sessions part.1"

2004年の末の怒涛の事態を乗り越えて、新たな年になりRocketQueenにとってBANDの飛躍となるべき年が来た。

自分達が考えたのは必然的に音源製作を予定、"YU:ZI加入後のRocketQueen"の姿のアピールでもある。

既に今までの活動の中で演奏されてきた楽曲に加え、新曲製作も始め、アルバム制作へと活動を開始する。

ここで音源を発表するなら自主制作という形こそ変わらないが、店頭販売に対応できるCDという形のリリースを目的としていた。そこでDiechanが吉祥寺や目黒などのMETALシーンとの交流の中からBlack-listed Recordsとの関わりがあり、大西さんとの出会いがある。この時点でのリリースのタイミングではこのproductionからの発売はRocketQueenとして適切であったと思う。

実際BAND自体の活動は自分達に揺るぎのない気持ちがあったため「事務所」という部分では利用はせず、あくまで販売に関してのサポートを依頼した。

そしてやりたい放題(笑)の自分達の活動から当然音源製作も同様に好き放題・我がまま放題である。その中での実際形にするべき「現実的な」部分の話し合い、製作へのタッグという形でBANDと共に歩んでいく。この時点で発売時期、収録曲数の決定、アルバムアートワークの依頼など来たるべき半年後の発表に向けてBANDを運営していく話し合いであった。そして新曲の製作も話し合われ、各メンバーが個人で担う担当決めも行われた。

そう、音楽活動をする中でこうした通るべき「知らなければならない」事情の勉強でもあった。自分でも痛感したのはBANDの難しさへの思いも確かにあった。この5人のメンバーのリンクし合う形でのせめぎ合いも確かにある。しかしそれこそが本来BANDであり、楽しみの一つであることに変わりは無い。自分はそれに「従う」し、自分の言うべき意見は伝える。当然の権利だった。

そうしたセッションで合間を縫い、2005年初LIVEは2.13の北浦和Ayers。相変わらずのREAL-TENSIONとのジョイントでの熱い夜。

聖飢魔Ⅱの「有害ロック」のカバー等も携え、自分は必殺・日本刀も飛び出し(笑)YOSSYとダブルで煽るまさにハイテンションなLIVEだった。しかし、終了後にメンバーより「曲間の繋ぎが悪い」「MCしっかりと考えて決めないとダメだ」など散々なくらいに自分に文句集中。自分はLIVEはあくまでLIVEであるので、その時の気分でしか、客とレスポンスを取るつもりもなければ、語る気すらない。

でも、もうその自分のスタンスは通用しない。BANDとしての「方向性」に合わせなければLIVEが成立しないところまで来ていた。

話し合いの結果、LIVE MCにおいて語るべき内容は自分が責任を持つが、それ以外の定番の決まった告知等はBassのTsuyoshiが彼のシュールな人間性(笑)を生かして、天然ノリで担当していく流れが面白いとのことから決定していく。新曲製作プラス、LIVEのリハーサルと非常に多忙を極めた時期でもあった。

その中で生まれたMAKI作曲の"COCOON" "BLACK STARS HEAVEN" YU:ZI作曲の"GLORY EYES" DiechanのGuitarリフから発生した"JUST BRING IT"等続々と顔ぶれを揃えていく。

元々"COCOON"はMAKIがBANDにバラード曲をという部分からスタートしている。

これ以前より数曲バラード仕様の楽曲は提示されてもきた。しかし当時のBANDは「SPEED IS JUSTICE」、「暴走METAL」の側面からそれらが採用されることはなかった。

だが新しくYU:ZIがラインナップに加わりメンバーの意識の変化や、ハッキリした形でのBANDのSOUND変化を伝える一つの手段であると自分は思う。

実際作るなら完璧さを目指し、「捨て曲などいらない」というBANDのスタンスが楽曲のランクを最高峰にする一つの境界線でもあった。

"COCOON"は何よりも彼女のルーツでもあるPianoという楽器の使用。そこから初期イメージとして発生した「雨」「涙」「悲しみ」などのモチーフを受け取り、自分は壮大な「嘆きの海へ」という重きテーマを含む短編小説まで発展させた「愛情と死と恍惚」、それらが全てのイメージを繋げた。

この小説版"COCOON"は自作の詩集内に収録され、楽曲が示す以上の情景を広げる手段となっていった。

"GLORY EYES"の生まれた背景はそもそもYU:ZI作曲の楽曲がアルバムに必要不可欠であること、もしくは新しい「血」の導入からアルバムトップを飾る1曲目という最大の任務の依頼からスタートした。結果、1曲目という形の楽曲収録は制作の段階で煮詰まったこともあり外され、「好きに書いて」という彼の自由な発想からの誕生であった。しかし彼自身の立場にしても曲を作りためるスタイルではないこと、ましてや加入間もない段階でのアルバムへの楽曲制作は大きなプレッシャーでもあったと思う。曲を作るのに「自分の思い」や「表現」への挑戦が大きな負担でもあったのだ。しかし、その負担を乗り越えて作るからこそ「思い」は強く、輝きを誇る。「自信」というものを携えて。

メロディーの指定もあったが、サビの部分以外(と、記憶している)は自分の旋律に変えさせて頂いた。自分にも自分なりの伝えたい「思い」を言葉にした旋律との格闘であったが、結果何よりも救われた感覚があるのはYU:ZIの生活環境でもあり、彼の持ち味とも言うべき「BLUE」というカラーリングの色彩が詞に影響していること。その煌きのある情景が「哀愁」を呼びよせ、この時点で描いた自分の等身大の年齢も意識した「大人の魅力」も一つのテーマであったと思う。過去に自分はハッキリと「日常を詞にして歌うつもりは無い」と発言しているが、ここで歌ったのは紛れも無い「日常」を意識している。それこそが自分自身の挑戦でもあったし、課題・葛藤でもあった。

"JUST BRING IT"はこのアルバムセッションに入る際にBlack-listed Recordsの大西さんから頂いた「もう一つの」話。「コンピレーションアルバム(オムニバス形式の)の参加」であった。時期が非常にタイミングと合致していたためBAND側は承諾。もちろん「行き当たりバッタリ」(笑)な自分達にとって当たり前の選択でもあり、BANDの知名度を広げる手段としても意味合いは大きい。Diechanがその以前から新曲製作に入っており、彼のMETALとしての表現の集大成ともいうべきメインリフからメンバーが広げ、実際ジャムから完成へと至る。イントロKeyboardやGuitar solo後の合唱などMAKIの手腕によるアレンジもより楽曲の完成度を高めた。歌詞はこの邪悪なイメージから「宗教」「闘争心」「魔力」など、あくまでもヴァイオレンスというのがキーワードである。確実にいえるのは自分の十八番である「闇」の露呈、この詞から誰もが感じる「死」というイメージよりも自分が伝えるべきは「闘って死ね」というスタイルの提示。その屈強な曲のパワーがみなぎる作品であった。BAND持ち曲中、最速にて最長・最難易度を誇るまさに「賭け」というべき曲であった。

そして最後に"BLACK STARS HEAVEN"だが、BAND内のジャムで大まかに出来上がる。もともとMAKIがコード進行を提示、ザックリとしたアメリカンハードの重さのイントロはDiechanが提示。彼のこのセンスからBON JOVIテイストな「皆が歌える」が最大のテーマである。ハッキリ言ってしまえば自分の歌詞を含む旋律は非常に「聴かせる」度合いが高い。そこから離れ、あくまでも「観客」を主軸においた外へのイメージの開放。自分個人として、この曲こそが新生RocketQueenの形を如実に表しているようにも思える。そしてこのアルバムの次回作となる筈だった作品に向けての。

とにかくサビ歌詞の部分にメンバー全員の意見が入り、完成まで悩みが尽きることは無かった。個人それぞれの言葉・単語に寄せる思いはバラバラだ。それを全てクリアした上での完成。自分には使用されることのない言葉から違和感も少なからずあったが、歌い継ぐことでの解消に何の問題は無かった。

曲を選定していく中、この時点で決定していたのは演奏されていた

"STAND ALONE" "PRIDE" "PROVIDENCE" "GO AHEAD" "DIE FOR YOU"の5曲に加えて、

"COCOON" "GLORY EYES" "BLACK STARS HEAVEN"の3曲。

そして不在のままの1曲目としてリーダーDiechanがYU:ZI ver.で"QUEENBEE ROCKET"にしようということでアルバムイントロダクションとなるS.E的な曲を作り加えること。そしてMAKIよりアルバムの最後をしめる"GO AHEAD"へ繋ぐ曲として"QUEENBEE ROCKET"のサビコーラスのバラードver.が話し合いの中で決定される。そしてアルバムS.Eは自分がこのアルバム全体を見越した形で自分のエッセンス・インダストリアルミュージックから完成形となるが、各メンバーからは「突然ドンとかいって」(笑)「潰れた音質のビートが...」とかあくまでも印象だけでの意見の取りまとめたものである。自分は「戦場に向かう精神」を主軸にスリリングな音像を目指した。

かくして最初から決めていたタイトル、「GROUND ZERO」となるRocketQueenのアルバムレコーディングが開始されることとなる。

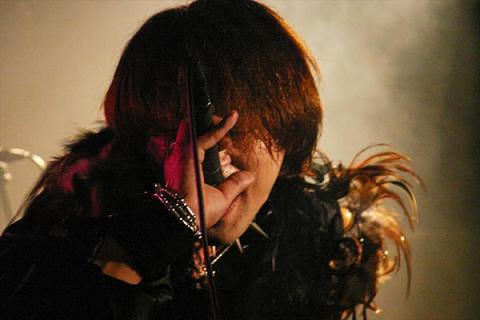

2005年3月末より開始となるが、その直前にアルバムジャケット内のメンバー写真の撮影があり、花粉症引っかかりまくった自分にとって「地獄」の撮影でもあった。

とにもかくにもこの写真はBANDの宣材にも使用され財産にもなった。

カメラマン氏、感謝申し上げます。